顺时永进,天道酬勤

136-3274-7997

顺时永进,天道酬勤

136-3274-7997

水产养殖废水处理技术研究现状

作者:白新星(同济大学环境科学与工程学院)/ 吴敏(长江水环境教育部重点实验室)

摘要:随着水产养殖业规模的扩大,其产生的养殖废水污染问题也日益严重。除了有机物、氮和磷等常规污染物,许多新型污染物也相继涌现,特别是抗生素类,对养殖废水处理技术提出了新的挑战。本文介绍了泡沫分离技术、膜技术、人工湿地技术等诸多养殖废水处理技术,这些技术各有优势,在使用时需因地制宜,选择合适的方法用以处理养殖废水。

关键词:养殖废水;抗生素;废水处理技术

1. 引言

我国是水产养殖大国,产量常年位居世界第一,2019年产量更是达到了6480.36万吨,养殖占比达80%以上,为我国人民提供了优质的蛋白质。水产养殖业产量的增加得益于集约化程度的提高和各类水产养殖投加物的使用,然而这同时也带来污染物排放和水质恶化的问题,严重制约了水产养殖业的可持续发展。水产养殖废水迥异于生活污水和工业废水,首先,其污染较轻,尤其是氮、磷极低,化学需氧量(COD)往往也不高于100mg/L;其次,养殖废水大多产生于换水和清塘过程中,因而单次排放量很大且规律性不强;最后,养殖废水的排放与降雨情况密切相关,因而其流量比较不均匀。当前养殖废水的处理技术以生物处理技术为主,部分辅以物理和化学处理技术,但生物处理技术效率较低且效果稍差或者限制较大,而物理和化学处理技术则面临成本较高的问题,因此,寻找高效且经济的废水处理方法对推动水产养殖业可持续发展有着重要意义。

2. 水产养殖业现状

自1990年以来,我国成为世界第一水产养殖大国,水产养殖量常年位居世界第一。2019年,全国渔业产值达12,934.49亿元,其中海水养殖和淡水养殖产值分别达到3575.29亿元和6186.60亿元;全国水产品总产量为6480.36万吨,占世界水产品产量60%以上,其中海水产品产量和淡水产品产量分别达到3282.50万吨和3197.87万吨。我国淡水养殖以池塘养殖为主,池塘养殖量占比达40%以上,且淡水养殖工厂化程度较高,达30%以上。海水养殖则以筏式养殖和底播养殖为主,二者占比达50%以上,但海水养殖总体工厂化水平较低,仅达1.3%。总体而言,近些年来,我国水产养殖业飞速发展,与1978年相比,淡水养殖产量增加了40倍左右,海水养殖产量增加了70倍左右,产量得到了极大的增长。但高速的发展同时也带来了诸多问题,其中尤其突出的就是养殖废水的污染问题。

3. 水产养殖废水污染现状

进入新世纪以来,随着水产养殖业的发展,水产养殖所带来的污染问题也日益严重。据对杭州市水产养殖业的调查,水产养殖每年排放COD561,163.95kg,NH4-N11,720.18kg,TN76,644.88kg,TP15960.16kg,受纳水体主要为钱塘江、浦阳江、京杭运河等。对江浙地区大宗淡水鱼养殖业的调查则显示,每年产生的TSS、CODMn、TN、TP直接排放量分别为2280kg/hm2∙a、199kg/hm2∙a、101kg/hm2∙a、5.0kg/hm2∙a。2003年1月,皖南第一大天然淡水湖南漪湖转捕为养。7月时,与去年同期相比,南漪湖水体pH从8.24下降到7.59,透明度从1.90m下降到1.01m,高锰酸盐指数从3.550mg/L上升到3.980mg/L,总无机氮从0.301mg/L上升到了0.700mg/L,活性磷从0.028mg/L,上升到了0.060mg/L,并且藻类大量繁殖,有富营养化的趋势。

这些污染问题,一方面是因为随着需求的增加,水产养殖业的规模和产量都得到了快速增长,排放进入自然水体的污染物总量也随之增加。另一方面则是由于养殖户们为了追求经济效益,采取了投加抗生素、抑菌剂等药品和增大养殖密度等方法来提升产量,或者减少换水次数和不处理或简单处理养殖废水等方式来降低成本,这些手段导致排放的养殖废水污染更加严重且含有各类新型污染物,使得受纳水体水质进一步恶化,并且可能引起水华等恶性生态灾害。因此,开发经济高效的养殖废水处理技术十分必要。

3.1. 水产养殖废水的水质特点

水产养殖业在我国仍以传统模式为主,工厂化养殖比例总体较低。

淡水养殖以池塘养殖为主,池塘作为一种封闭式的静态水体,自净能力较弱,高密度的养殖模式加之大量投加的饲料和各类养殖添加剂令其污染较为严重,为了缓解水质恶化,通常采用换水的方式解决其污染问题。因此,池塘养殖产生的废水具有排放量较大、有机物含量相对氮磷较高、氮磷含量较低等特点。

海水养殖主要以筏式养殖和底播养殖为主,由于养殖废水的主要污染来源皆为所投加的饲料和养殖生物的排泄物以及额外投加的一些养殖添加剂,因此海水养殖废水的特点和淡水养殖较为相似,污染物以有机物为主,但浓度比淡水养殖低,氮磷浓度也较低,最大的不同在于海水养殖废水具有很高的含盐量,这令其处理较为困难。

另外值得注意的一点是,不同养殖生物的产污系数并不相同,但即使是同一养殖生物,其在不同环境下,产污系数也会有所变化,因此,养殖废水的总体水质情况还需根据其有机物、氮、磷等浓度来综合分析判断。

3.2. 水产养殖废水的常规污染物

养殖废水的主要污染物质是有机物、氮和磷。

养殖废水中有机物主要源于残余饲料和养殖生物排泄物的分解。据研究,每生产1kg鱼类养殖产品需产生162g养殖生物排泄物,这些排泄物中约有50g蛋白质、31g脂类和81g糖类。有机物浓度通常以COD计,较高的COD并不能直接对养殖生物造成影响,但水体中的微生物在COD和溶解氧(DO)充足时,会快速降解有机物,使COD浓度下降,同时消耗大量氧气,造成局部缺氧,使得植物或动物死亡,这些死亡生物会进一步腐烂并消耗氧气,加剧缺氧情况,进而形成恶性循环,最终导致大量养殖生物死亡,产量大幅下降。此外,大量的有机物排入自然水体中,也会导致其DO下降,生物死亡,水质恶化。

养殖废水中的氮主要来来自于残余饲料和养殖生物的排泄物。据研究,饲料中仅饲料中仅有约25%的蛋白质被养殖物种直接利用,余下部分则大多以氨氮或有机氮和形式留存于水体中。这些残留饲料中的氨氮和养殖物种排泄物中的氨氮留存在水体中,一方面会抑制养殖物种生长发育,甚至导致养殖物种的死亡;另一方面,氨氮会被微生物吸收利用,进而产生亚硝酸盐和硝酸盐,而硝酸盐则可能会与养殖物种的血红蛋白发生反应,导致养殖物种体内缺氧,最终导致其死亡。

养殖废水中的磷同样来源于残余饲料和养殖生物的排泄物,据研究,输入的磷约有97%~98%来自饲料,而最终产生的磷约有72%~89%被沉积。因此,磷较易沉积于底泥之中,故其在养殖废水中含量很低。磷的浓度较低,且其对养殖生物危害很小,但磷是富营养化的诱因之一,因此削减磷的输出量也是养殖废水的处理要求之一。

3.3. 水产养殖废水的新型污染物

除了常规的有机物、氮和磷污染外,近些年养殖废水中也出现了一些新型污染物。这些新型污染物主要是抗生素类,包括恩诺沙星、氟苯尼考和磺胺甲恶唑等。水产养殖中,为了防治鱼病,经常会使用各类抗生素药物,如恩诺沙星可治疗细菌性疾病、磺胺嘧啶可治疗赤鳍病和肠炎病等。此外,据调查,多种水产养殖投入品以环境改良剂、水质改善剂、动保产品等名号销售,其中多掺杂有各类抗生素药物,少部分甚至含有氯霉素、喹乙醇等严禁使用的抗生素药物。农业农村部渔业渔政管理局对水产养殖投入品的排查显示,喹诺酮类、氯霉素类、磺胺类、四环素类、硝基呋喃类、喹乙醇、五氯酚钠、阿维菌素和伊维菌素已成为水产养殖中使用的化学药品、中草药、饲料和非规范药品检出的主要风险物质,其中恩诺沙星和氟苯尼考是排查的投入品中最常见的风险物质。

抗生素有利有弊,它具有防治鱼病、.提高产量的作用,但同时也有着诸多生态风险,对其使用如不加以限制,可能对人类造成深远的危害。抗生素的使用可能促进抗性基因的产生与传播,这意味着为了防治鱼病而使用的抗生素效果可能大大降低,甚至完全无效,为了应对这一情况,只能转用其他种类抗生素,但这又导致新抗性基因的出现,从而陷入恶性循环,最终可能产生一种具有多种抗性基因的致病菌,对人类造成极大危害。此外,抗生素可能出现杀灭养殖生物体内正常菌群,破坏体内微生态环境,导致部分有害菌群大量繁殖,造成内源性感染;或者灭杀了有益菌,使得外部有害耐药菌易于入侵,造成外源性感染。同时,抗生素还可能引起免疫抑制,导致养植物种的免疫力下降,更易遭受微生物感染。抗生素的使用也可能对人类造成影响,养殖中所使用的抗生素也会残留在水体和养殖产品中,并通过食物链逐渐积累,最终摄入人体,部分抗生素可能存留人体器官,并对人体造成危害,如破坏体内正常菌群、蓄积并产生慢性毒性等。

4. 水产养殖废水处理现状

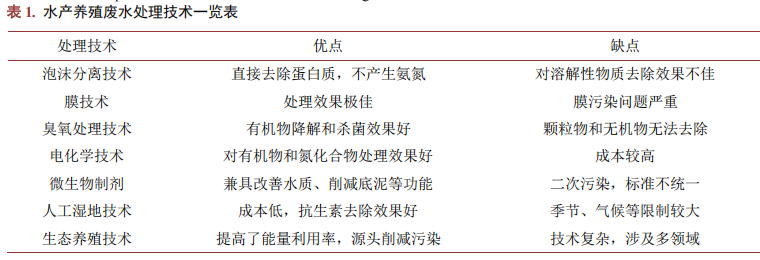

针对养殖废水的处理技术可分为物理处理技术、化学处理技术和生物处理技术三类,具体技术及优劣势对比可见表 1。

4.1. 物理处理技术

1)泡沫分离技术

泡沫分离技术的原理是将空气充入水中形成气泡,这些气泡可以吸附微小的悬浮颗粒和部分溶解性物质,且由于密度较小,会迅速上浮,通过清除这些上浮的气泡即可实现污染物的去除。泡沫分离技术对蛋白质的处理效率很高,而蛋白质是氨氮及其他各类有毒物质的前体物质,这意味着这一技术可以避免氨氮和有毒物质的产生,防止对水体及水体中生物造成危害。此外,泡沫分离还可有效地去除酸性物质,并提高水体DO,利于对污水进一步进行生物处理。泡沫分离技术常用于海水养殖废水的处理而不适用于淡水养殖废水的处理,这是由于淡水中电解质含量很低,有机物分子和水分子间的极性作用较小,气泡形成几率低且不稳定,而海水则相反。此外,泡沫分离技术对溶解性的污染物去除效果并不理想。

2)膜技术

膜技术在水产养殖废水处理中的应用有五种方式,分别为膜生物反应器(MBR)、膜集成工艺、动态膜生物反应器(DMBR)、纳滤膜、超滤膜。MBR技术的出水水质好,污泥产量低,但其成本较高,存在膜污染问题且盐度较高时效果不佳;膜集成工艺十分高效,但膜污染非常严重;DMBR技术成本较低且膜污染易清除,但也存在处理效果略差的问题;纳滤膜和超滤膜类似,二者处理效果都较好,但也都存在膜污染的问题。总体而言,膜技术的出水水质很好,且设施自动化程度高,操作简便,但也存在着膜污染导致膜通量降低和寿命下降、膜设备投资和运行成本高等诸多难以克服的问题。

4.2. 化学处理技术

1)臭氧处理技术

将臭氧充入水中,其可以迅速破坏并分解病原菌的细胞壁或细胞膜,进而导致病原菌死亡,且其在水中分解产生的羟基自由基氧化性极强,可以快速分解一些难降解的有机物,将其彻底氧化。据研究,臭氧在0.3mg/L的较低浓度下,仅接触50s即可达到99.6%的灭菌率,十分高效。臭氧处理技术目前已在养殖废水处理中得到了广泛应用,但对其在养殖废水的研究较少,往往直接借用其他领域的应用成果,因此,对臭氧在养殖废水处理领域的应用进行进一步研究是目前臭氧处理技术的研究重点之一。

2)电化学技术

电化学技术使通过向污水中输送直流电,进而使污染物发生各类变化从而去除污染物的技术,具体包括使污染物氧化、析出、降解、沉淀等,具体技术有电氧化技术、电还原技术、电芬顿技术、电絮凝技术以及电气浮技术五种。这一技术已广泛用于各类工业废水的处理中,可有效去除有机物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐以及多种重金属离子,同时兼具良好的灭菌效果。电化学技术的污染物处理效率高且兼具杀菌效果,同时不会产生二次污染问题,设备体积也较小,因此是一种高效的养殖废水处理技术,其已被运用多种循环水养殖系统之中。但这一技术也存在着成本较高的问题。

4.3. 生物处理技术

1)微生物制剂

将从自然环境中筛选得到有益菌株扩增培养后负载于各类载体之上,即得到微生物制剂。常用的微生物制剂包括光合细菌、芽孢杆菌、酪酸菌和硝化细菌等,这些细菌可以有效地起到改善水质、削减底泥、增强养殖生物免疫力、促进生长等作用,同时,这些微生物制剂一定程度上还可以充当饲料。微生物制剂在一定程度上起到了类似抗生素的作用,但同时也应注意防范其负面效应。微生物制剂在制作中会添加多种无机盐、防腐剂稀释剂等药品,可能构成二次污染问题,同时,所用的微生物基本为各研究单位或生产厂家自己选育而来,没有统一的标准与规范,其安全性难以完全保证,此外,微生物制剂的生产、运输、保存环节也存在诸多问题尚待解决。虽然仍有问题待解决,但微生物制剂仍不失为一种环保、健康、有效的养殖废水处理技术,值得继续关注。

2)人工湿地技术

人工湿地技术是一种生态净化技术,通过微生物、植物、填料间的物理、化学和生物协同作用来净化水体,其具有成本低、管理操作简单等优点。其缺点在于,污水效率较低,水力停留时间较长,且处理效果不理想,水力停留时间为3d时,总氮和氨氮去除率分别为58%和80%,但抗生素去除效果较好,磺胺甲恶唑作为一种较难去除的抗生素,其去除率可达50%以上。但不同人工湿地的处理效率也存在差异,如黄菖蒲湿地对总氮的去除率达到71%,显著高于芦苇湿地的29%。此外,人工湿地中使用的植物往往会受到季节的限制,人工湿地本身也需要一定的空间,并且人工湿地也需在自然条件较为良好的地区即温度、适度等条件适宜的地区才能取得较好的处理效果,而在高寒高海拔地区效果较差。综合而言,人工湿地的投资运行成本较低,设备简单易于管理,但其处理效果受多种条件限制,包括使用的填料和植物、地区等因素,同时其本身也受到季节和场地等的限制,因而是一种使用限制较大的处理技术。

3)生态养殖技术

生态养殖技术通过利用不同生物的食物链关系,实现养殖生态系统物质和能量的充分利用,最大化的减少对外界环境的污染,达到生态平衡,提高养殖效率的养殖方式。

多营养层次综合养殖(IMTA)是一种典型的生态养殖方法。IMTA通过合理分配一定养殖空间内的不同营养及的养殖生物比例,如鱼类、虾类、滤食性贝类、藻类等,达到限定区域内最大的养殖产量,产生的养殖废水依次通过多个养殖区域和废水处理区域,实现养殖废水营养物质的充分利用和污染物最小量的排放。郑州市某养殖场采用了“四池三坝”和莲鱼共养池的生态养殖技术养殖锦鲤,设置了四级沉淀池处理养殖废水,并在沉淀池间设置过滤坝,第三级沉淀池中放养鲢鳙摄食浮游动植物,第四季沉淀池种植水白菜,吸收氮磷等营养物质,废水经“四池三坝”后,再进入养殖池循环使用;残饵和鱼粪通过池底排污口输送到莲鱼共养池中,为莲田提供营养物质;六个月的实验下,实现了养殖废水的零排放,且养殖池水质始终保持再良好水平。

5. 结论与展望

我国水产养殖业发展迅速,但所带来的环境污染也相当棘手,尤其是部分新型污染物的潜在危害尚未可知,诸多养殖户对其并不重视,总体污染情况严峻。然而目前养殖废水的处理技术各有优劣,需根据实际情况进行选择,对此给出以下建议:

1)物理、化学、生物处理技术联合运用。物理、化学技术较为高效,但其成本较高,而生物技术成本较低,因此将二者结合运用,可同时充分发挥各自的优势,使得废水的处理效果和成本都达到令人满意的水平。

2)对生态养殖技术进行更多的研究与试验。从根源上削减污染是更好的解决方法,生态养殖技术能够从源头上削减污染,提高营养物质的利用率,实现能量的充分流动,获得最高的产量,最终达到养殖水体完全的循环利用,因此对生态养殖技术的进一步研究也应当进行。